日常と制作の境界を問う—

「藝術と生活の境界」タナベルンの絵画実践

タナベルンにとり、絵を描く行為は、隔離された神聖なアトリエ的特権空間における行為ではなく、仕事、食事、睡眠といった日々の生活のリズムに織り込まれた持続的な行為に位置づけられています。

この制作姿勢は、20世紀以降の芸術が繰り返し問い続けてきた「芸術と生活の境界」という主題に新たな応答を示しています。

特に参照すべきは、ナビ派の画家ピエール・ボナール(1867-1947)です。

ボナールは生涯にわたり、自宅やその周辺といった親密な日常空間を描き続けました。

彼の絵画は、窓から差し込む光や食卓の情景など、日々の生活の中で繰り返し目にする光景を、記憶と色彩感覚を通じて再構築したものです。

ボナールにとって制作とは、アトリエという特別な空間での行為ではなく、生活空間そのものを観察し続ける日常的実践でした。

タナベルンもまた、制作を日常から切り離さず、生活のリズムの中に埋め込まれた行為として実践しています。

両者に共通するのは、「見る」という日常的な行為の延長線上に「描く」行為を位置づける姿勢です。

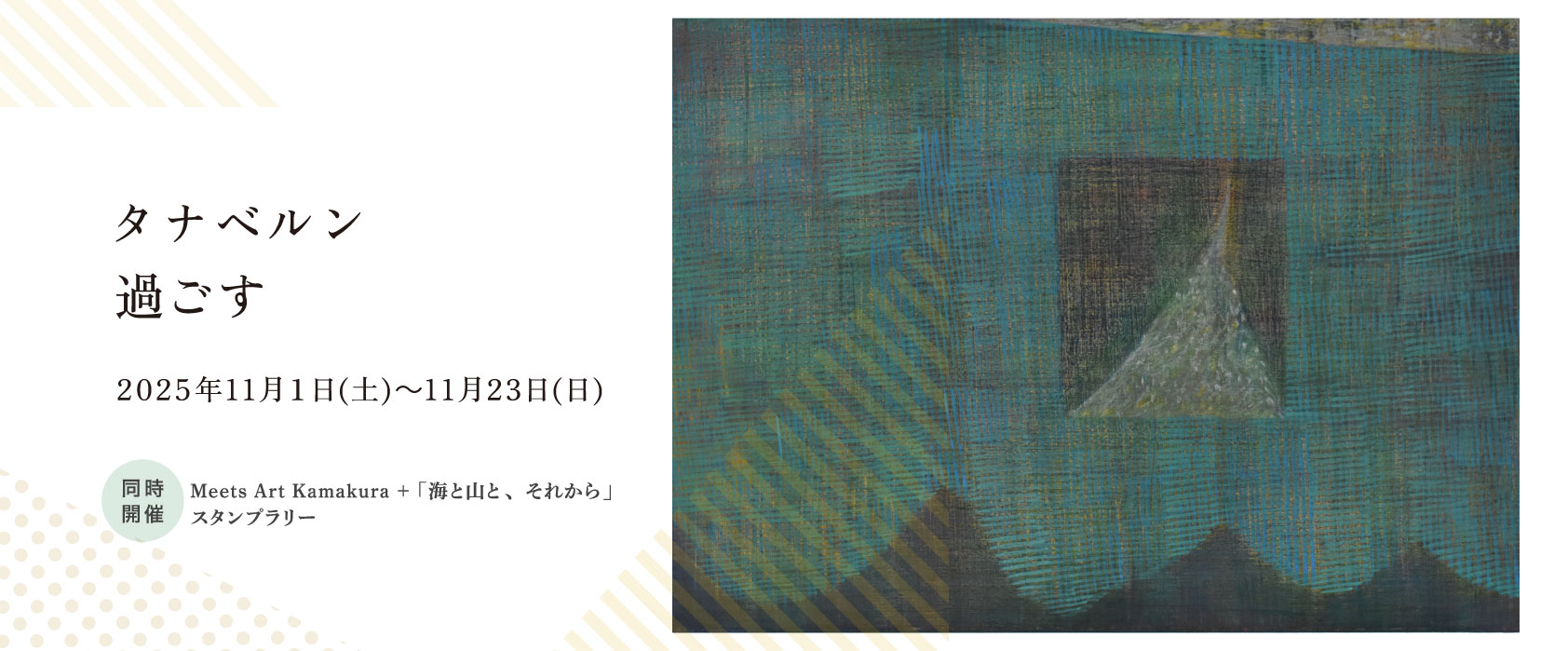

《~~》パネルにジェッソ、アクリル絵具、色鉛筆、パステル、水性ニス/ 242×333mm(F4) / 2025

タナベルンの絵画は、ジェッソ、アクリル、色鉛筆、ワニスを重ね多層的な表面を創り上げていきます。

細かな線の交差によるハッチング(クロスハッチング)が全体を覆い、まるで織物のようなテクスチャーを生み出しています。

反復的な画面構築は、日々制作で積み重ねられる制作過程の蓄積を可視化しています。

幾何学的な形態—戸口や窓のような開口部、あるいは山のような三角形—は、日常空間の中で目にする何気ない光景の断片を思わせます。

しかしそれらは具体的な場所の再現というよりも、記憶と視覚経験が混ざり合った内的イメージとして立ち現れます。

さらに注目すべきは、自己の制作プロセスに対する観察者的な距離感です。

SNSやアートマーケットが求める「作家性」や「コンセプト」といった外的要請に対し、「どこか他人事に見ている」という独特の距離感を保ちながら、淡々と日常の中で絵を描き続ける姿勢は、制作を生活のリズムの一部として受け入れることで、かえって制作の本質—「描く」という身体的・持続的行為—に立ち返る試みと言えるでしょう。

複雑に折り重なる深い色彩、削ぎ落した静かな形態、そして表面を覆う繊細な線の集積は、日常と芸術の境界が溶解した地点から立ち上がる、親密な絵画の姿を私たちに示しています。

幾何学的な形態—戸口や窓のような開口部、あるいは山のような三角形—は、日常空間の中で目にする何気ない光景の断片を思わせます。

しかしそれらは具体的な場所の再現というよりも、記憶と視覚経験が混ざり合った内的イメージとして立ち現れます。

《下へ》 パネルにジェッソ、アクリル絵具、色鉛筆、水性ニス / 595×423mm / 2025

《夕方の△》 パネルにジェッソ、アクリル絵具、色鉛筆、水性ニス / 190×273mm(P3) / 2025

©佐藤佳乃子

1996 神奈川生まれ

2018 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻 卒業

【主な個展】

2025 「反復:B」 iGallery DC/山梨

2024 「反復:A」 Gallery U2/目黒

2023 画廊からの発言 -新世代への視点2023「#多分風景」 藍画廊/銀座

2020 「タナベルン展」 iGallery DC/山梨

2020 「#風景」 藍画廊/銀座

2019 「タナベルン展」 藍画廊/銀座

【イベント】「海と山と、それから」参加アーティストによるトークイベント[予約制]

テーマ :風景について

参加アーティスト:稲垣美侑、タナベルン、山浦のどか 11月1日(土)18:30~20:00

会場;HUG FOR_.(鎌倉市由比ガ浜1-1-29 今小路ビル2F